Lettres à Paris

Prima parte

Quello che voglio raccontarvi non è semplicemente un viaggio, ma una vera e propria esperienza di vita. Di quelle che ti fanno vivere in un’altra città come se fosse la tua, che te la fanno sentire dentro, famigliare, vicina.

Un’avventura che mi ha portata a vivere Parigi non da semplice visitatrice, ma da abitante temporanea, come se la città fosse mia, profondamente mia.

Ho frequentato l’Université d’été alla Sorbona, e ogni giorno, tra le aule storiche e le passeggiate lungo la Senna, ho sentito crescere dentro di me qualcosa di nuovo: curiosità, consapevolezza, gratitudine.

È un tipo di esperienza che alla fine ti commuove, perché ti rendi conto di quanto sia prezioso il tempo che hai scelto di dedicare a te stessa, alla tua formazione e alla tua crescita personale. E ti senti fiera, fiera davvero, di averlo fatto.

La Sorbonne

L’Université d’été alla Sorbona (link qua) è molto più di un semplice corso estivo: è un’immersione profonda nella cultura, nella lingua e nella storia francese, in uno dei luoghi più iconici della vita intellettuale europea.

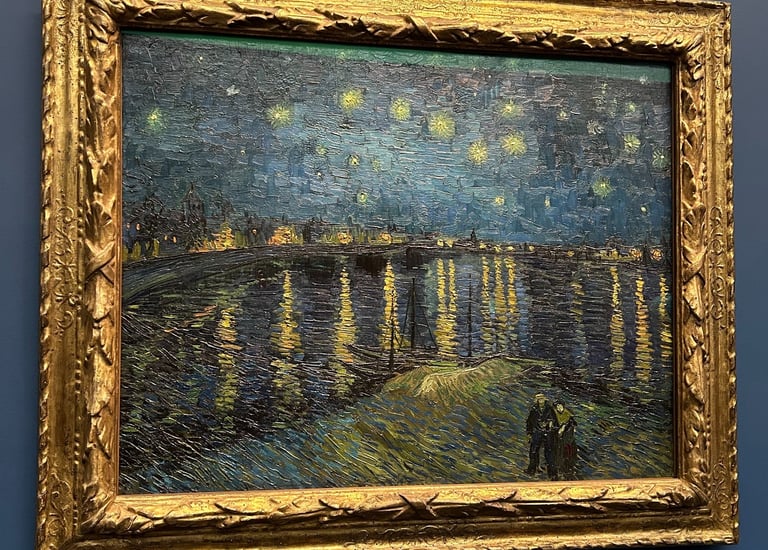

Durante l’Université d’été alla Sorbona ho scelto di frequentare il corso di letteratura francese, e fin dal primo giorno ho capito che non sarebbe stata una semplice lezione, ma un viaggio. Un itinerario attraverso i secoli, le parole e i pensieri che hanno plasmato non solo la cultura francese, ma l’idea stessa di Europa, di individuo, di umanità.

Il percorso era suddiviso in cinque giorni, ognuno dedicato a un secolo e a un autore emblematico.

Abbiamo cominciato con il XVI secolo e l’irriverente ironia di Rabelais, che con le sue immagini grottesche e il suo spirito sovversivo ci ha ricordato quanto la letteratura possa essere anche ribellione, corpo, carne viva.

Il secondo giorno, ci siamo immersi nell’eleganza del XVII secolo con La Fontaine e le sue favole, che sotto la forma leggera e musicale nascondono una riflessione tagliente sull’animo umano e sul potere.

Il XVIII secolo è stato il tempo di Rousseau, e in aula si è parlato di libertà, natura, educazione, ma anche di contraddizioni e solitudini: un pensiero vivo, ancora oggi, che interroga e scuote.

Il XIX secolo ci ha condotti dentro l’anima del romanzo, tra la passione lucida di Stendhal e il realismo implacabile di Zola: due modi diversi, ma ugualmente profondi, di raccontare la verità degli uomini e delle società.

E infine, il XX secolo, forse il più vicino, il più tagliente, con la scrittura autobiografica e politica di Annie Ernaux e lo sguardo minuzioso e malinconico di Georges Perec, che ci hanno insegnato come anche l’infinitamente piccolo della vita quotidiana possa diventare letteratura.

Ogni lezione era un’apertura. Ascoltavo, prendevo appunti, riflettevo. Ma soprattutto sentivo.

Sentivo che ogni autore, ogni secolo, mi lasciava qualcosa. E quando uscivo dall’aula e camminavo tra le strade del Quartiere Latino, era come se Parigi stessa mi parlasse, risuonasse delle voci studiate in classe.

Tra tutti gli autori incontrati durante il corso, quello che mi ha colpita più a fondo è stato Jean-Jacques Rousseau, in particolare per il suo pensiero sull’educazione.

Già lo conoscevo, certo — L’Émile, i suoi scritti sul ritorno alla natura, il rifiuto della corruzione della società — ma ascoltarne un’analisi approfondita, nel contesto di un’aula della Sorbona, è stato sorprendente. Quasi rivelatore.

Rousseau non vedeva l’educazione come un semplice passaggio di nozioni, ma come un processo delicato, quasi sacro, volto a preservare e far sbocciare ciò che è già presente nel bambino.

Per lui, l’essere umano nasce buono, puro, e viene poi deformato dalla società, dalle convenzioni, dalle aspettative. L’educazione, quindi, non dovrebbe modellare, ma proteggere: proteggere l’autenticità, la curiosità naturale, la libertà interiore.

Questa idea — l’educazione come un atto d’amore, come rispetto profondo per l’altro nella sua unicità — mi ha colpita nel profondo.

Mi ha fatto pensare a quanto spesso, invece, educare significhi adattare, costringere, incasellare. E quanto, anche da adulti, dovremmo reimparare a proteggerci da ciò che ci allontana da noi stessi.

Rousseau invita a disimparare per imparare meglio, a guardare il mondo con occhi nuovi, a lasciare spazio alla spontaneità e all’esperienza. E mentre ascoltavo il professore parlare di questi concetti, mi rendevo conto che proprio lì, in quel momento, io stessa stavo vivendo un’educazione diversa: lenta, profonda, personale.

Forse è anche questo che ho trovato alla Sorbona: un modo nuovo di imparare. Non più per dovere, ma per desiderio. Non per riempirmi, ma per liberarmi.

Ho vissuto in un appartamento ad Auteuil (link qua), un bel quartiere residenziale vicino al Bois de Boulogne. Era un piccolo monolocale con cucinetta, bagno e letto, tutto quello che mi serviva. Facevo la spesa al Carrefour vicino casa e compravo sempre i miei alimenti preferiti: tonno, insalata, formaggio, pane, zuppe e, naturalmente, pasta. Ricordiamoci bene la pasta, perché a breve ci tornerò con un racconto davvero divertente. Sono arrivata a Parigi sabato 5 luglio, atterrando all’aeroporto di Orly. Dopo aver preso la metro — zaino in spalla, borsone da viaggio e occhi un po’ assonnati — sono andata dritta verso il mio appartamento ad Auteuil. Ho sistemato le cose pratiche: check-in, valigia, un salto al Carrefour per rifornire il frigo. Poi, senza perdere tempo, ho deciso di iniziare subito a esplorare la città. La sera, tornata nel calduccio del mio appartamento — e dico calduccio per modo di dire, visto che fuori c’erano 17 gradi perfetti e dentro sembrava il Tropico del Cancro — decido di premiarmi con una bella pasta al pesto. Ne avevo proprio voglia, di quelle voglie che non si discutono. Apro la scatola, faccio bollire l’acqua… anzi no: la piastra elettrica non parte. Provo a staccare e riattaccare, giro la manopola, la guardo male. Niente. Morta stecchita. Ma io quella pasta la dovevo mangiare. Quindi, presa dalla fame e da un pizzico di follia, disinfetto il bollitore come se dovessi farci un’operazione a cuore aperto… e decido di cuocerci la pasta lì dentro. Non lo rifarei. Dopo un paio di minuti, il bollitore impazzisce: acqua bollente che schizza ovunque, penne rigate in fuga, e nel giro di un secondo tutte le prese dell’appartamento smettono di funzionare. Frigo spento. Telefono che non si carica. Panico. Chiamo l’assistenza, ma sono già le 22 e ovviamente non può venire nessuno. Allora prendo coraggio e, da vera elettricista della disperazione, apro il quadro elettrico come se sapessi cosa stessi facendo. Spoiler: era solo il differenziale saltato. Tiro su l’interruttore, il frigo si riaccende, il telefono riprende fiato… e io sorrido chiedendomi perché a volte me le vado a cercare … la pasta al pesto potevo anche evitarmela.

La ville

Le mie giornate a Parigi scorrevano con un ritmo tutto loro: la mattina tra le aule della Sorbona, immersa nelle lezioni di letteratura, e il pomeriggio in giro per la città, spesso anche fuori, alla scoperta di angoli meno battuti. Camminavo tanto. Tantissimo. Mi perdevo con piacere tra strade poco turistiche, botteghe locali, mercatini di frutta e formaggi, lasciandomi guidare più dalla curiosità che da una mappa.

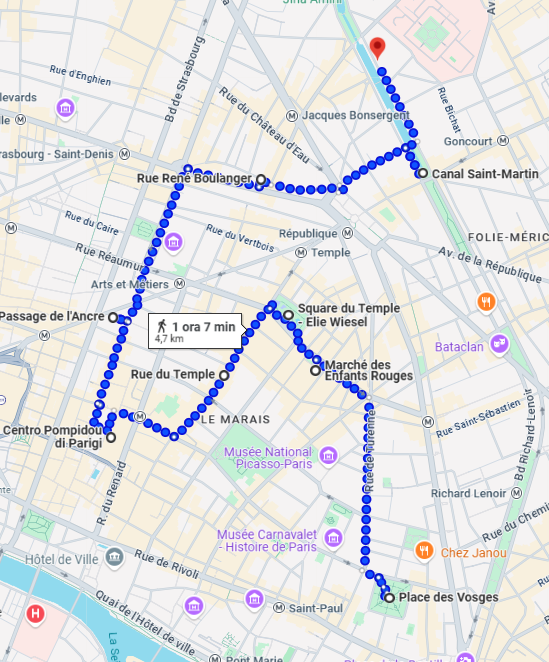

Ricordo una sera in particolare: avevo camminato per quindici chilometri, e nonostante la stanchezza, ho deciso di fermarmi lungo il Canal Saint-Martin, con un libro in una mano e una Guinness ghiacciata nell’altra. Le gambe pesanti, ma la testa ancora in movimento, affamata di scorci nuovi e luoghi da esplorare.

Oppure quel momento a Montmartre, quando sono arrivata in cima, mi sono seduta su una panchina e ho guardato Parigi ai miei piedi. Mi sono un po’ emozionata. Perché è una città immensa, caotica, frenetica — ma allo stesso tempo sa essere accogliente, con i suoi café, le sue viuzze, la sua atmosfera che sembra sospesa nel tempo.

E poi quella sera nel Quartiere Latino, quando ho deciso di andare a teatro da sola a vedere “La Cantatrice Calva” di Ionesco. Assurda, surreale, geniale. Parigi anche lì, tra le poltroncine rosse, la lingua francese che rimbalzava tra le battute, e io che me la ridevo (Ionesco è un genio). Sono entrata per la prima volta al Théâtre de la Huchette (link qua), un teatro minuscolo nel cuore del Quartiere Latino (5º arrondissement), in rue de la Huchette, a pochissimi passi da Saint‑Michel. Ha solo circa 85‑90 posti, è minuscolo, ma ha una reputazione enorme . E quando ho scoperto che lì, da più di sessant’anni, veniva rappresentata ininterrottamente la doppia pièce di Ionesco — “La Cantatrice Calva” seguita da “La Leçon” — ho capito di trovarmi in un posto che è un’icona del teatro dell’assurdo e un pezzo di storia vivente del teatro parigino . La prima rappresentazione de La Cantatrice Calva risale al 1957, quando venne accostata a La Leçon: inizialmente prevista per poche settimane, ha ottenuto un successo continuo fino a oggi, con oltre 18.000 recite nello stesso teatro, un vero e proprio record mondiale di rappresentazioni senza interruzioni nel medesimo luogo . Quel teatro ha uno charme unico: dentro ti sembra di entrare in una capsula temporale. I décor originali, la regia di Nicolas Bataille — quella stessa da cui tutto ha avuto inizio — e la sala così raccolta, ti fanno sentire immersa nell’essenza del Teatro dell’Assurdo, dove tutto può succedere… anche il silenzio che fa ridere . Ecco perché assistere a La Cantatrice Calva lì, nel cuore di quel teatro minuscolo, è stato come vivere un piccolo rito: quel gioco di dialoghi inconcludenti, di banalità esagerate, di personaggi che parlano per non dire nulla… in mezzo a un pubblico che ride e sospira, a volte confuso, a volte ipnotizzato: un’esperienza che resta dentro .

Uscita da lì, ho avuto la sensazione di aver varcato una soglia: un’opera breve, ironica, surreale, eppure capace di insinuarsi nella testa, come una metafora viva della comunicazione umana che spesso fallisce. Parigi, quella sera, sembrava ancora più teatrale, sospesa in quella dimensione dove l’assurdo e il quotidiano si incontrano.

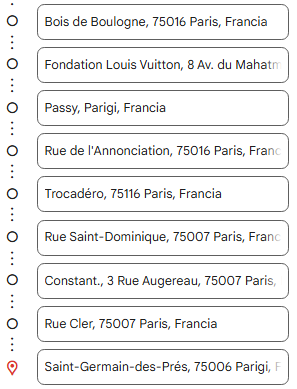

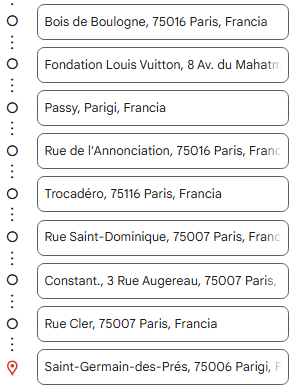

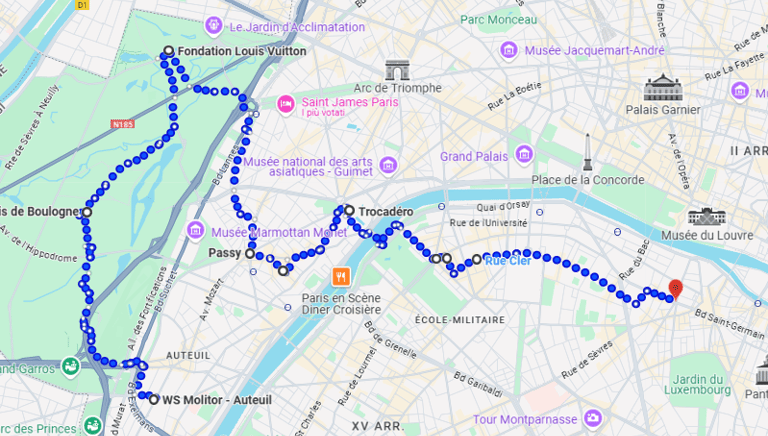

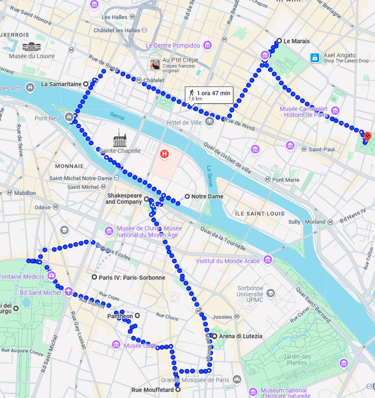

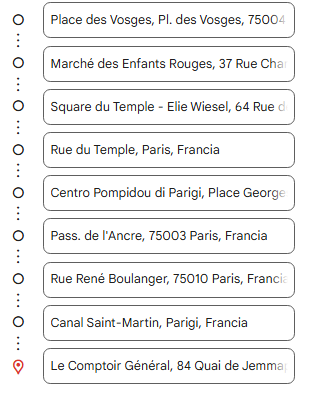

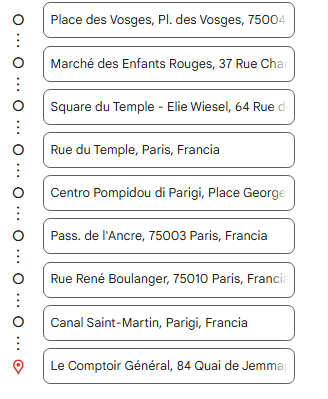

Mi ricordo quella sera in cui, davanti alla Tour Eiffel illuminata, il cielo pulsava al ritmo della musica. Una crew ballava libera, intensa, e intorno a loro si era formato un cerchio perfetto di sguardi rapiti. Parigi sembrava trattenere il respiro. Il mattino dopo, il profumo delle brioche tiepide mi svegliava prima ancora della luce: burro e dolcezza, come un buongiorno sussurrato all’orecchio. C’era quella crêperie a Montmartre dove con 15 euro ti portavi via una galette salata e una crêpe dolce, e la sensazione di avere tra le mani un piccolo lusso quotidiano. Bastava poco per sentirsi parigini: stendersi sul prato di Place des Vosges con un libro tra le dita, perdersi nei negozi di Les Halles, sfogliare i folio classique alla libreria Gallimard come se fossero reliquie, oppure sedersi al Café de Flore con una baguette ancora calda e scrivere — scrivere tutto, prima che svanisse. Ma questo, prima di tutto, è un blog di viaggi. E quindi — per chi ama perdersi tra le vie, i sapori e le storie — vi lascio qui 4 tra i miei tanti itinerari parigini (sono le basi che ho usato per girare, fatti da me e con qualche modifica mentre li percorrevo). Oggi restiamo a Parigi, città che non si svela mai tutta in una volta. Ma se vi state chiedendo cosa è successo quel pomeriggio in Normandia tra scogliere e leggende, o come ho trascorso una giornata tra castelli e silenzi nella Valle della Loira, allora restate nei paraggi… Ci sono racconti in arrivo. E, credetemi, non vorrete perderveli.

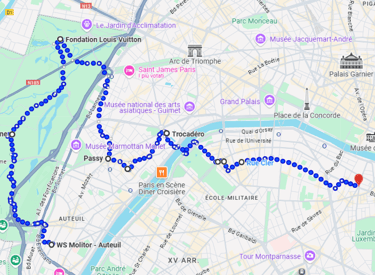

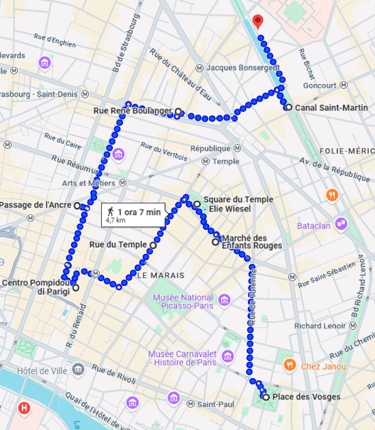

Itinerario 1

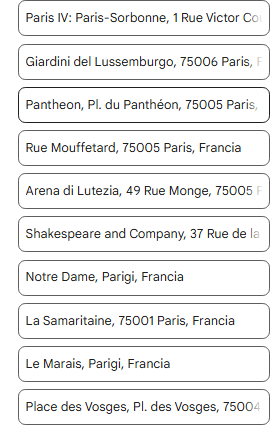

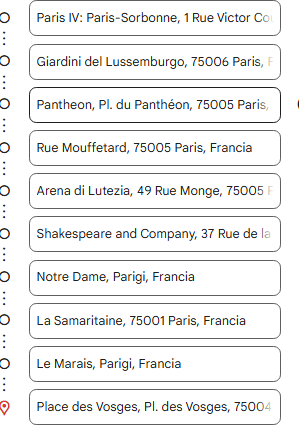

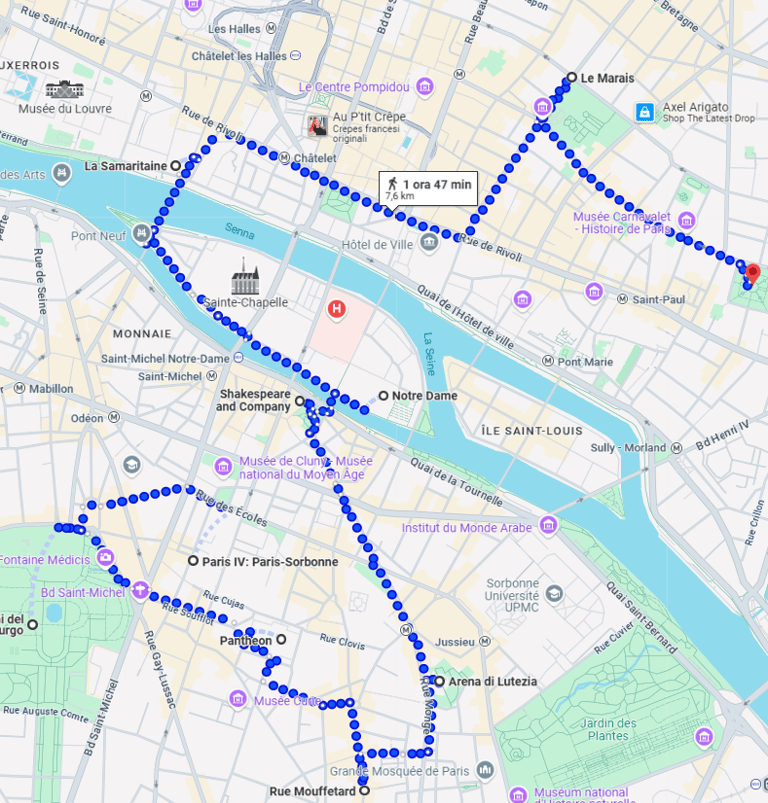

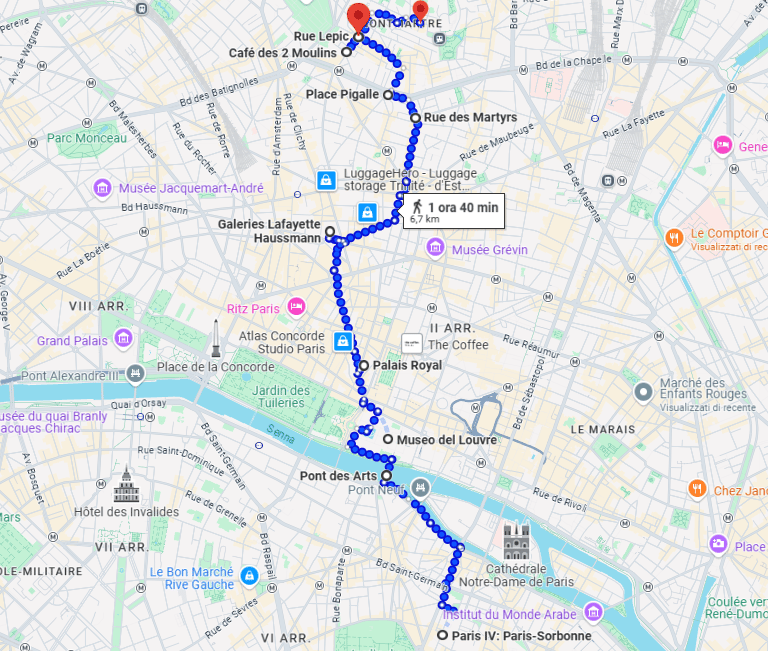

Itinerario 2

Itinerario 3

Itinerario 4

Contattami per costruire il tuo viaggio ideale.

Itinerari

gretafrezz98@gmail.com

© 2025. All rights reserved.